基礎体温を入力し、グラフを作成

絶妙・神秘的な

体のリズムを知る

冷え性の方は、

治すことにも取り組んでください。

冷えた体は美容の大敵です。

冷えていると代謝がよくなく、

脂肪が燃焼しないので、

ダイエットにもよくありません。

初めての方はユーザー登録してお使いください快適な生活をどうぞ!

随時更新中です。

再読み込みしながらお使いください・・

- ログイン、ユーザー登録

- ログイン(ID忘れた方もこちら)

- ユーザー登録(無料)

体験版をどうぞ(無料)

体験版

体験版

≪多機能版の紹介です≫

◆基礎体温とは

◆一般に基礎体温とは、一定期間(4~5時間)以上の睡眠後、起床時の安定な状態で測定した体温です。

◆排卵がある正常な基礎体温グラフは、低温期と高温期の2相性になります。低温期から高温期へは1~2日で一気に体温が上昇し、10~14日間、高温期が続きます。最低体温は36℃を下回らないのが特徴です。これ以外のグラフになったら注意が必要です。

【基礎体温の異常】

①高温期がない(一相性)⇒無排卵性月経

②高温期が短い(9日未満)⇒黄体機能不全

【基礎体温でわかること】

①排卵の確認

②生理の予測

③妊娠しやすい時期の予測

④体調の良い時期、悪い時期の把握

⑤女性ホルモンの分泌

⑥妊娠や流産可能性のチェック

⑦更年期の早期発見

【正常とされる生理の目安】

①初経年齢 平均12歳

②生理周期 25日から38日

③出血日数 3日から7日(平均5日)

④閉経年齢 4歳から56歳(平均50.5歳)

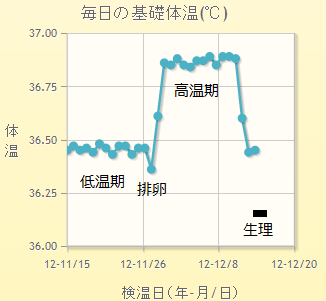

◆Home画面 体温グラフ

【体温入力】検温日、体温の項目を入力します。

「保存」ボタンを押すと、検温値を確定し保存します。グラフが表示されます。

【グラフ設定】グラフ表示エリアを設定します。

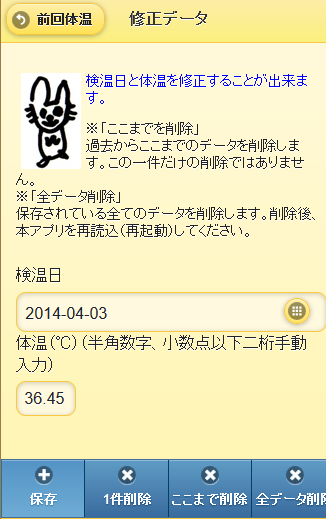

【前回体温】前回の体温入力値リストを表示します。修正ができます。

⇒「保存データ削除」ボタンは全ての検温保存データを削除します。

・保存データの編集ができます。

・ブラウザはgoogle chrome, iPhone safari で確認しています。

◆前回体温リスト

保存データの一覧表示ができます。

◆データ修正

保存データの修正ができます。

◆体温カレンダー

カレンダー上に体温を表示します。イベントを書き込むことも可能です。

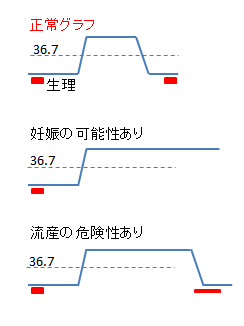

◆体温グラフの例

排卵がある正常な基礎体温グラフは、低温期と高温期の2相性になります。低温期から高温期へは1~2日で一気に体温が上昇し、10~14日間、高温期が続きます。最低体温は36℃を下回らないのが特徴です。これ以外のグラフになったら注意が必要です。

◆正常な排卵があれば、基礎体温は二相性になります。◆高温期がない場合、無排卵月経が疑われます。

◆高温期が短い場合は、黄体機能不全の疑いがあります。

◆高温期が3週間以上続くときは、妊娠の可能性があります。

◆赤ちゃんがほしい場合

妊娠を希望するカップルの場合は、愛情とタイミングが必要です。◆タイミング

精子の受精能力はおおよそ24~48時間

卵子の受精能力がおおよそ12~14時間であることを考慮し、排卵期を予測してタイミングを狙いましょう。

◆冷え性の方

多くの女性の共通悩みです。冷えは美容の大敵です。血行不良になれば病気になりやすく、肌も含めて体全体に栄養が届かなくなります。しっかり治しましょう。 冷え性の方は「生理痛」もひどくなります。≪冷えない体になるために≫

オフィスで

カラダを冷やさない⇒クーラーの直接風は避けましょう血行を悪くしない⇒同じ姿勢を長時間するのは避けて、時々椅子から離れてストレッチや首を回したりしましょう。

食事の注意

①冷たいも、消化の悪いものを取らないものをとらない②バランスの良い食事を心がける

温かいものを食べるということです、朝食では温めた食事をすることで、体温の上がった状態で仕事ができます。

たんぱく質をきちんととると、筋肉が付くだけでなく、消化するときに熱を生むという効果があります。

生姜を紅茶やスープに入れてとるのは、手軽にできる冷え性対策です。

良質なオイル、オリーブオイルや魚油(イワシやサバ、サンマなどの青魚(あおざかな)-背のあおい魚) は細胞膜を柔らかくして、食事でとった栄養分が浸透しやすくなります。

適度な運動

ブラシを使ったボディマッサージや簡単な本サイトにもある筋トレでストレッチなどをお勧めします。入浴

ぬるめのお湯で、体の芯まで温まるのが効果的、冷えた手足のマッサージもプラスしましょう。ちょっと勇気を出して、温冷シャワーで刺激も効果があります。

上記の可能性がある方は、会員登録をしてデータをwebサーバに保存してください。

※ユーザー責任でお使いください。(特に安全日、危険日を意識している方)

参考文献・サイト

(1)テルモ基礎体温でカラダと話そう

(2)「なぜ?どうして?」vol.10、編集:医療情報科学研究所 (平成18年1月25日)